一、实验简介

视觉系统是人类感知外界信息的重要途径,其神经机制涉及大脑多个皮层的协同工作。传统教学中,学生对视觉通路的解剖结构、功能分区及连接方式的理解多依赖二维图谱或文字描述,缺乏对三维动态网络架构的直观认知。

本软件基于心理学与神经科学课程目标开发,通过虚拟仿真技术将视觉通路的解剖学特征、功能分区(如初级视觉区、腹侧/背侧通路)及脑区连接方式具象化,帮助学生沉浸式理解视觉信息从视网膜到高级皮层的传递与处理过程,弥补传统教学的局限性。

二、实验目的

1.解剖结构学习

认识大脑视觉皮层相关区域的解剖定位,包括枕叶(初级视觉区V1)、颞叶(腹侧视觉通路核心区如V4、颞下回IT区)和顶叶(背侧视觉通路核心区如V5/MT区)。识别关键解剖标志,如距状裂(Calcarine sulcus)、外侧膝状体(LGN)的位置及其在视觉信息传递中的作用。

2.视觉功能探索

探索不同视觉区域对各类刺激(形状、运动、颜色)的特异性反应,观察腹侧通路("What通路",负责物体识别)与背侧通路("Where通路",负责空间定位)的功能差异。

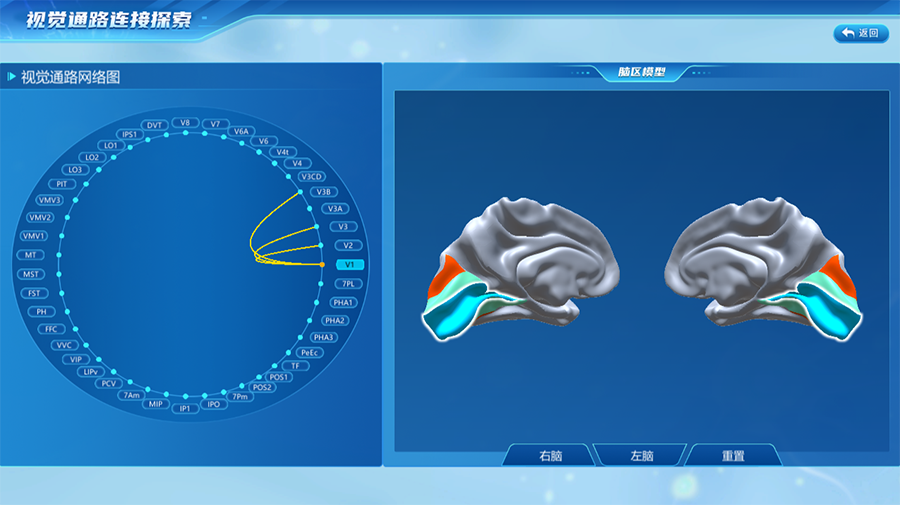

3.连接模式分析

探索视觉通路区域之间的层级连接结构,如V1→V2→V4→IT区的腹侧通路,以及V1→V2→V3→MT/V5区的背侧通路。了解长程连接(如枕叶到颞叶/顶叶)与短程连接(如V1内部功能柱)的连接模式区别。

三、实验流程

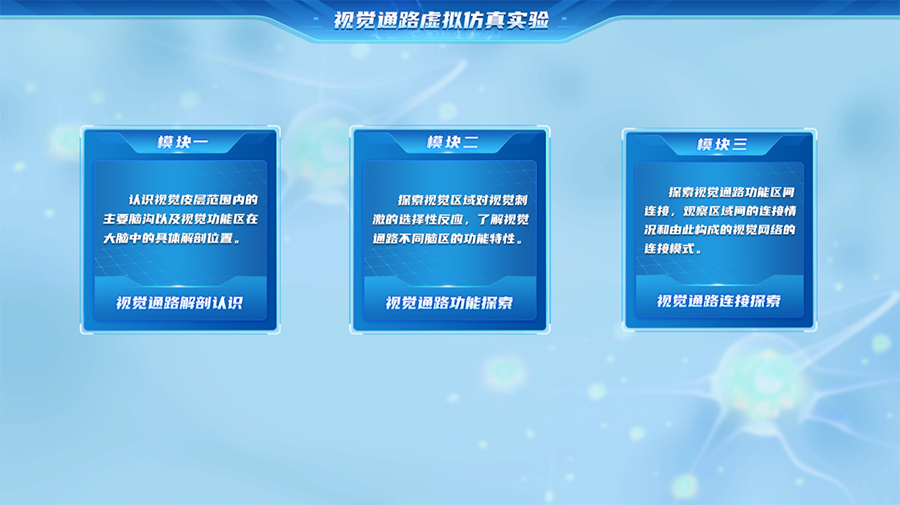

模块1:视觉通路解剖模拟

学生通过3D大脑模型自由旋转、缩放,定位枕叶初级视觉区(V1)、颞叶、顶叶及腹侧/背侧通路的核心脑区的解剖位置。点击脑区触发标注,学习各区域名称、位置及功能概述(如V4区对颜色处理的关联性)。

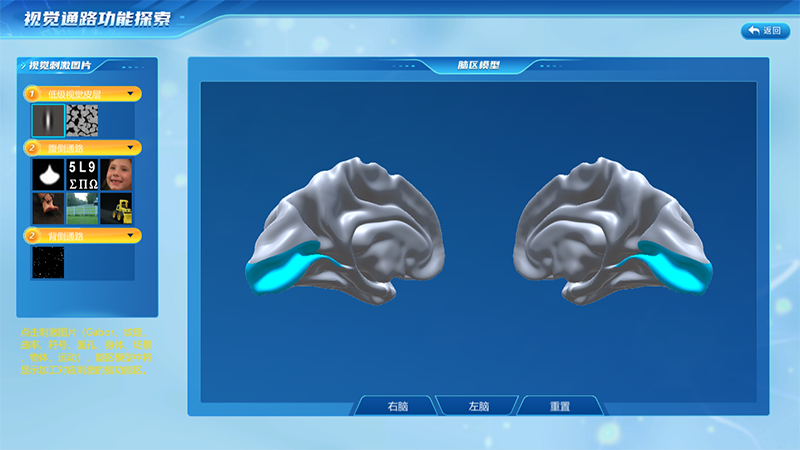

模块2:视觉功能响应模拟

选择不同视觉刺激(如动态光栅、静态图形),观察V1区神经元激活模式。此外,对比腹侧与背侧通路的脑区激活差异。

● 腹侧通路实验:呈现物体图像(如苹果),观察颞下回(IT区)的激活。

● 背侧通路实验:呈现运动光点,观察顶叶(如MT/V5区)的响应。

模块3:脑区连接与网络构建

通过"网络模拟"功能,动态演示视觉信息在层级网络中的传递与整合过程,探索视觉通路区域之间的结构连接情况。

四、结果与讨论

结果:

学生可根据不同视觉刺激的类型,总结不同刺激对应的神经活动规律。例如,动态刺激引发背侧通路MT区高频激活,静态复杂形状激活腹侧通路IT区。

讨论:

1.腹侧与背侧通路在功能上高度分离,但在复杂任务(如抓取运动中的物体)中如何协同工作?

2.探讨视觉系统损伤(如V4区损伤导致颜色失认)的神经机制,关联临床案例。

五、参考文献

1. Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2020). Neuroscience: Exploring the Brain (5th ed.). Wolters Kluwer.

2. Felleman, D. J., & Van Essen, D. C. (1991). Distributed hierarchical processing in primate cerebral cortex. Cerebral Cortex, 1(1), 1-47.

3. Goodale, M. A., & Milner, A. D. (1992). Separate visual pathways for perception and action. Trends in Neurosciences, 15(1), 20-25.