一、实验简介

在神经科学研究与教学领域,经颅电刺激技术凭借其无创、安全且有效的特点,成为探索大脑功能和治疗神经疾病的重要手段。然而,传统的经颅电刺激实验存在设备昂贵、操作风险高、实验环境难以模拟等问题,限制了教学实践与研究探索。该软件依托先进的虚拟仿真技术,系统且全面地解析经颅电刺激技术的实验全流程,完整复现从理论基础构建到刺激参数优化、从被试神经响应监测到认知行为数据分析的闭环实验路径。通过高度逼真的虚拟实验环境,为学习者提供了安全、便捷且高效的实践平台,有效解决了传统实验的痛点,极大地推动了经颅电刺激技术相关知识的教学与研究发展。

二、实验目的

本实验借助虚拟仿真教学软件,旨在帮助学习者深入理解经颅电刺激技术的理论基础与实践应用。具体而言,使学习者熟练掌握经颅电刺激实验的完整流程,包括理论知识的构建、刺激参数的科学设置、神经响应的监测方法。通过模拟真实实验场景,培养学习者的实验设计能力、实际操作技能和数据分析思维,提升其在神经科学领域开展相关研究的专业素养。

三、实验内容

(一)实验内容简介

工作记忆作为人类认知功能的核心组成部分,对学习、决策、语言理解等高级认知活动起着关键作用。通过经颅电刺激技术对工作记忆进行研究,能够深入探究大脑神经活动与认知功能之间的关系,为揭示大脑的工作机制提供重要线索。同时,这一研究也有望为改善工作记忆障碍相关的疾病,如注意力缺陷多动障碍、阿尔茨海默病等,提供新的治疗思路和方法。

(二)被试招募与筛选标准

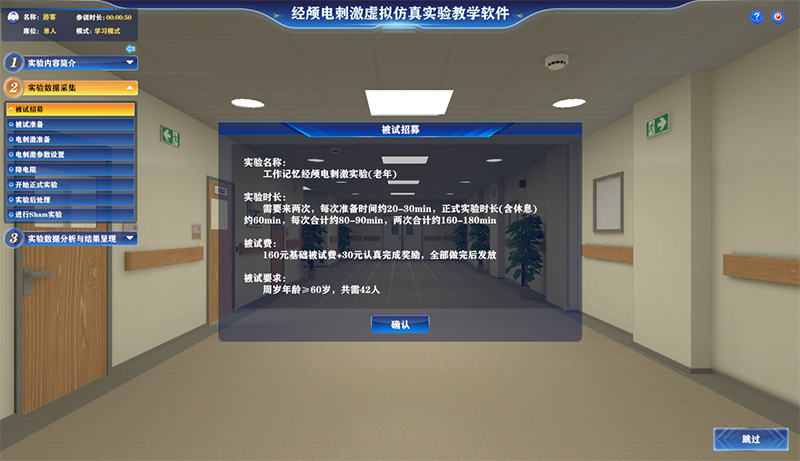

本次示范的经颅电刺激实验共包含正式电刺激实验以及虚假电刺激实验两部分构成,总计实验时长约160-180分钟。实验共需招募60岁以上老年被试42名。

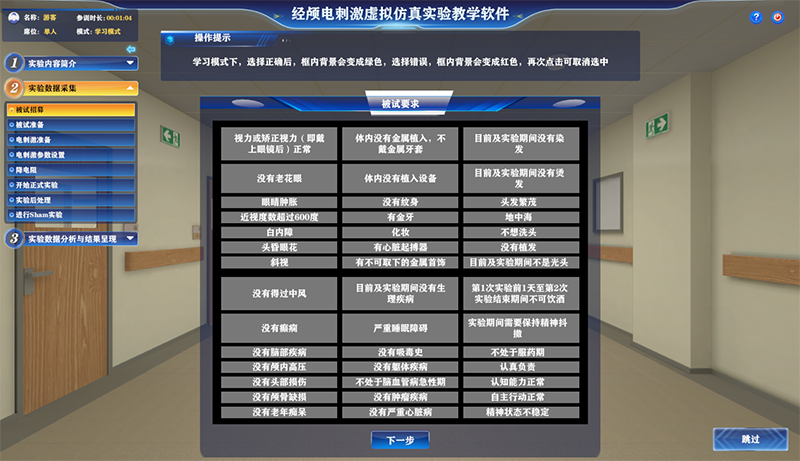

在经颅电刺激实验中,筛选表单是确保被试符合实验要求的重要工具。表单明确排除体内有植入设备、癫痫病史、妊娠期等人群,因为这些情况可能会影响实验结果或对被试造成潜在风险。具体筛查条目包括:是否有心脏起搏器、颅内金属植入物等体内植入设备;是否有癫痫发作史或家族癫痫病史;是否处于妊娠期或哺乳期;是否有严重的精神疾病或神经系统疾病;是否正在服用可能影响神经系统的药物等。表单设计的逻辑基于实验的安全性和有效性考虑,旨在排除可能干扰实验结果或对被试健康造成危害的因素。

(三)被试准备流程

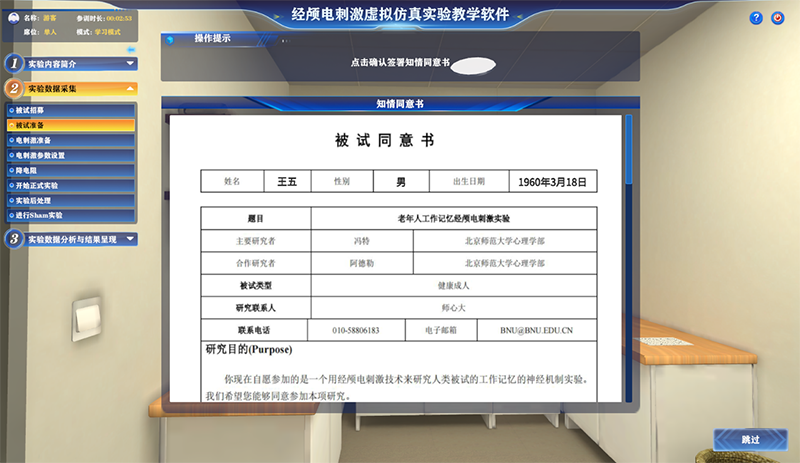

知情同意书是经颅电刺激实验中保障被试权益的重要法律文件。其法律条款明确规定了实验的目的、方法、可能的风险和收益,以及被试的权利和义务。风险告知内容详细说明了经颅电刺激可能带来的不适,如头皮刺痛、轻微头痛、皮肤过敏等,同时也告知被试在实验过程中有权随时退出。签署流程如下:研究人员首先向被试详细解释知情同意书的各项内容,确保被试充分理解;然后给予被试足够的时间思考和提问;待被试确认无疑问后,由被试本人签署知情同意书,并注明签署日期。

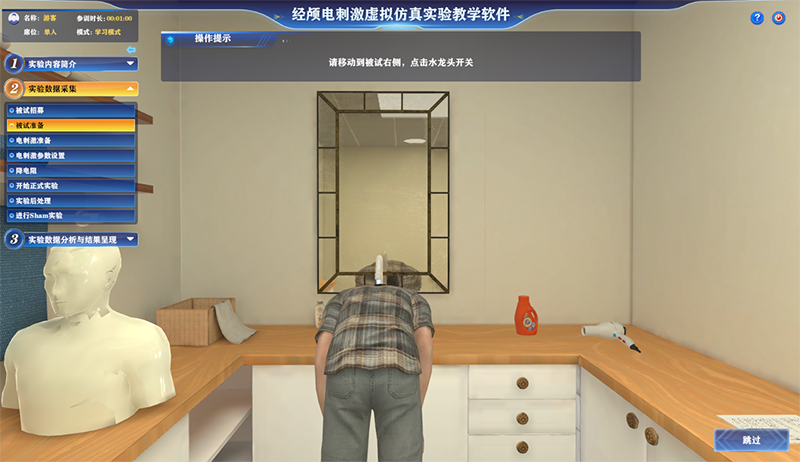

头部清洁是经颅电刺激实验的重要准备环节,对实验结果的准确性有重要影响。清洁度要求达到无油脂残留,因为油脂会增加电极与头皮之间的电阻,影响电刺激的效果。吹干标准为头发完全干燥,潮湿的头发同样会干扰电刺激的传导。对于不同发质,需采取不同的处理方案。对于干性发质,可适当减少洗发水的用量,避免过度清洁导致头发更加干燥;对于油性发质,则需要使用清洁力较强的洗发水,并增加清洗次数。在吹干头发时,要注意控制吹风机的温度和距离,避免烫伤头皮。

(四)电刺激系统搭建

电刺激系统的搭建需严格遵循操作流程,以确保实验的顺利进行。首先是电刺激仪与电脑的连接,将专用数据线的一端插入电刺激仪的数据接口,另一端接入电脑的对应接口,确保连接稳固。连接完成后,打开电脑上的电刺激控制软件,检查软件是否能正常识别电刺激仪,若无法识别,需检查连接线路是否松动或更换数据线。

设备自检是保障实验安全的重要环节,在软件中启动设备自检程序,检查电刺激仪的各项功能是否正常,如电流输出、波形显示等。同时,要验证紧急停止功能,按下电刺激仪上的紧急停止按钮,观察设备是否能立即停止工作,确保在实验过程中出现异常情况时能及时停止电刺激。

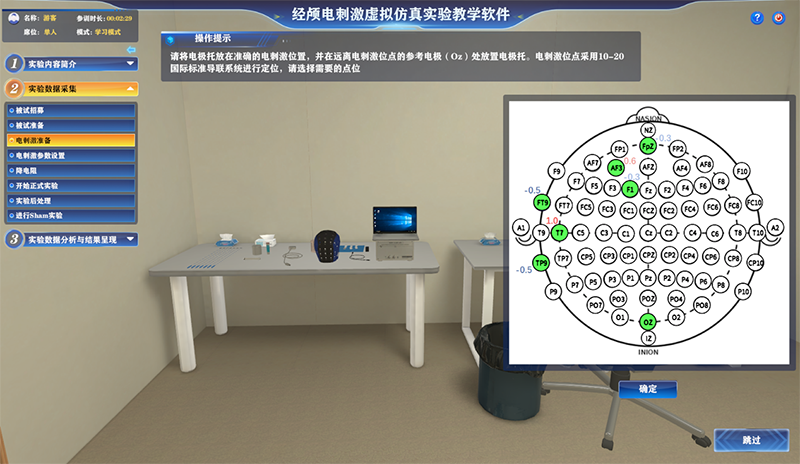

准确的靶点定位是经颅电刺激实验成功的关键。对于工作记忆相关脑区,如背外侧前额叶皮质(DLPFC),常用的定位方法是基于国际10 - 20系统。首先确定头部的基准点,如鼻根、枕外隆凸和双耳耳屏,然后使用测量尺或定位帽,按照特定的比例和角度确定DLPFC的大致位置。在实际操作中,还可结合脑电图(EEG)或功能磁共振成像(fMRI)等技术,进一步精确靶点位置。

参考电极(Oz)的解剖位置位于枕骨粗隆上方,可通过触摸枕骨粗隆来初步确定其大致位置,然后使用定位工具进行精确校准。为控制定位误差,在定位过程中要保持头部的稳定,避免头部晃动。同时,可采用多次测量取平均值的方法,提高定位的准确性。此外,还可邀请经验丰富的专业人员进行定位操作,以减少人为误差。

(五)参数配置与安全保障

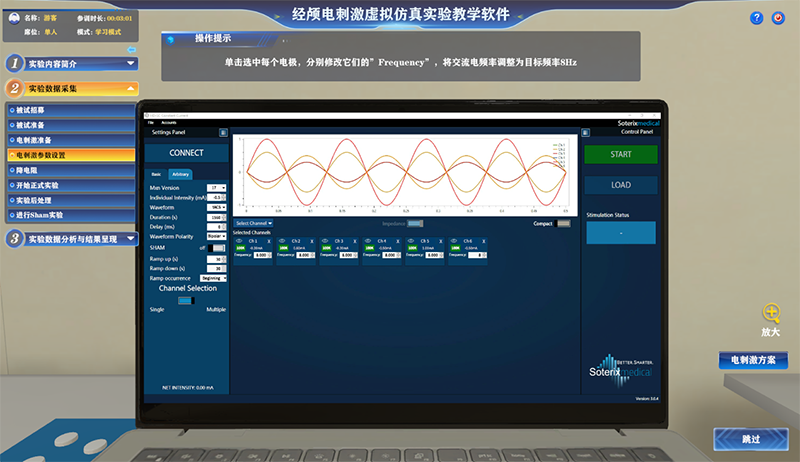

经颅电刺激的参数设置对实验结果有着至关重要的影响,需要依据科学依据进行精确设定。电流强度通常设置在0.5 - 2mA之间,这一范围是基于大量的研究和实践得出的。较低的电流强度(如0.5mA)可能不足以引起明显的神经生理效应,而过高的电流强度(超过2mA)则可能增加被试的不适感,甚至对大脑造成潜在损伤。

波形极性分为阳极和阴极,阳极刺激一般会增强神经元的兴奋性,而阴极刺激则倾向于抑制神经元的活动。研究人员会根据实验目的和预期效果来选择合适的波形极性。例如,若要提高工作记忆能力,可能会选择阳极刺激;若要抑制过度活跃的神经活动,则可能采用阴极刺激。

电刺激时长通常设定在20 - 30分钟,这是因为在这个时间段内,电刺激能够持续稳定地影响大脑神经活动,同时又能避免过长时间刺激导致被试疲劳或出现不良反应。

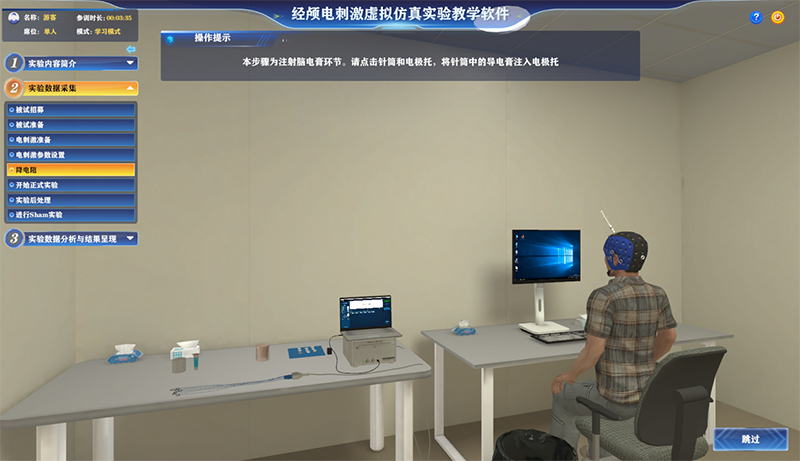

实时阻抗监控是确保经颅电刺激实验安全有效的重要环节。在注射导电膏时,应使用专用的注射器,将导电膏均匀地涂抹在电极片上。注意不要涂抹过多,以免导电膏溢出影响实验操作;也不要涂抹过少,导致电极与头皮接触不良。

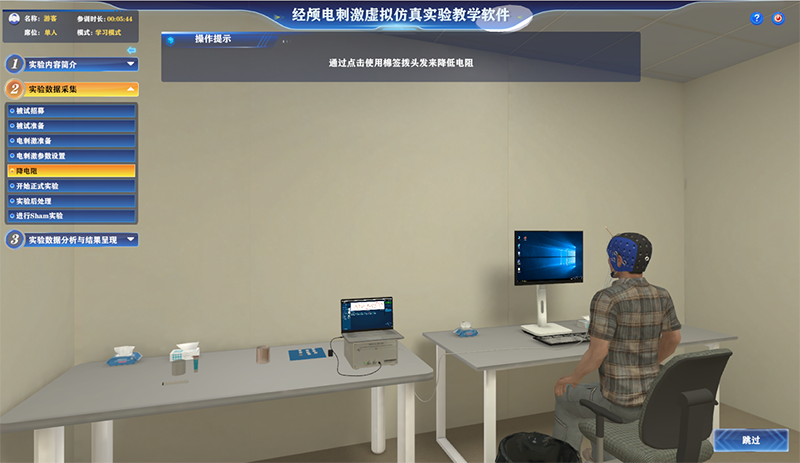

使用棉签分拨头发时,要轻柔地将头发从电极放置区域拨开,使电极能够直接与头皮接触。分拨头发的技巧在于尽量减少对头皮的刺激,同时确保电极与头皮之间没有头发阻隔。

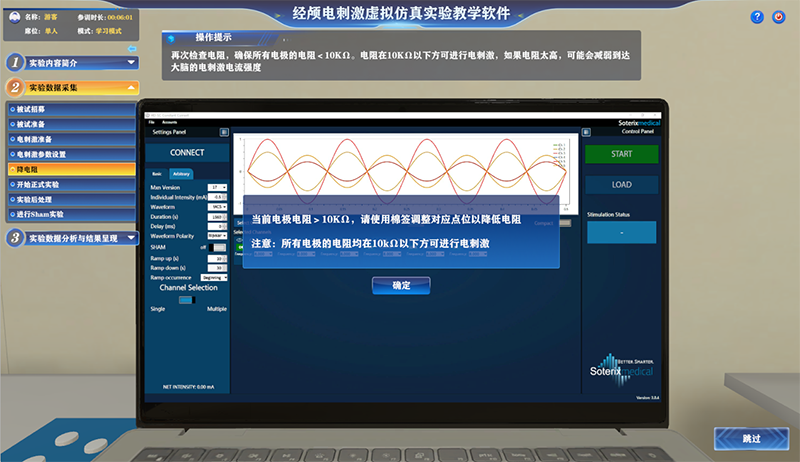

实验过程中,要严格监控电极与头皮之间的阻抗,将阈值标准设定为10kΩ。若阻抗超过10kΩ,可能会影响电刺激的效果,甚至导致局部电流过大,对被试造成伤害。当阻抗超限报警时,应立即停止电刺激,检查电极与头皮的接触情况,重新调整导电膏的涂抹量或分拨头发,直至阻抗恢复到正常范围内,再继续进行实验。

(六)实验执行与后处理

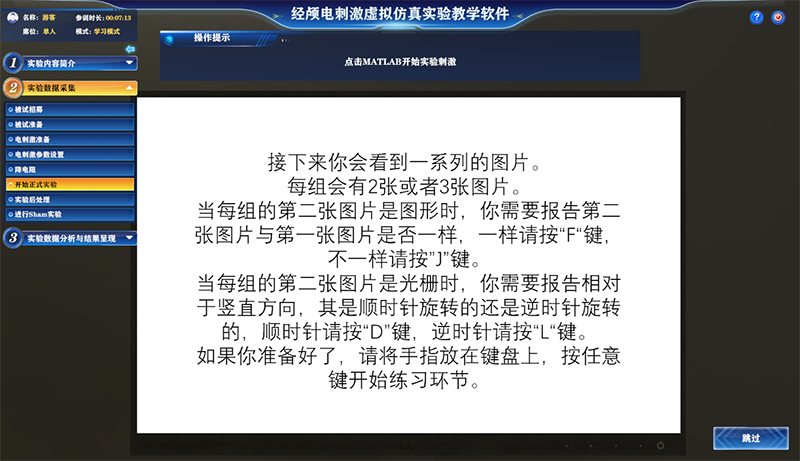

在经颅电刺激实验中,视觉刺激程序需与电刺激精确同步,在电刺激仪启动的瞬间,视觉刺激程序同时开启,以确保被试在接受电刺激的同时进行视觉任务,从而准确测量电刺激对工作记忆的影响。

实验结束后的耗材清理工作至关重要,关乎交叉感染的预防。电极片消毒时,先将电极片从电极线上小心取下,放入专用的消毒容器中,使用医用酒精浸泡30分钟以上,确保杀灭可能存在的细菌和病毒。

清除导电膏残留时,用干净的纱布或棉球蘸取适量的生理盐水,轻轻擦拭电极片表面,直至导电膏完全清除。对于头皮上残留的导电膏,使用温和的洗发水为被试清洗头发,确保头皮清洁。

在整个清理过程中,操作人员需佩戴手套和口罩,避免直接接触耗材和被试头皮,防止交叉感染。清理完成后,将消毒后的电极片妥善保存,以备下次使用。

(七)虚假刺激对照实验

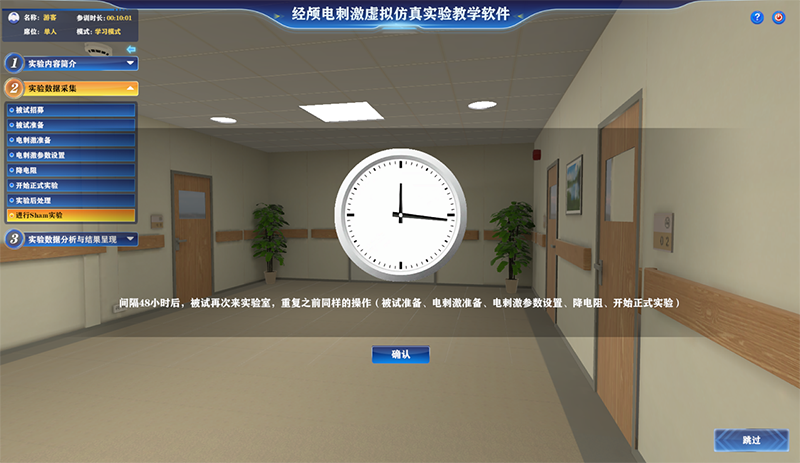

设置48小时间隔进行虚假刺激对照实验,主要是为了避免前一次实验对后一次实验产生残留效应,确保被试在相对独立的状态下接受虚假刺激,使实验结果更具可靠性。在重复实验时,需严格控制环境变量,保持实验房间的温度、湿度、光线和噪音水平与第一次实验一致,以减少环境因素对实验结果的干扰。同时,要记录被试在这48小时内的状态,包括饮食、睡眠、情绪等情况,这些信息有助于分析被试状态对实验结果的影响。

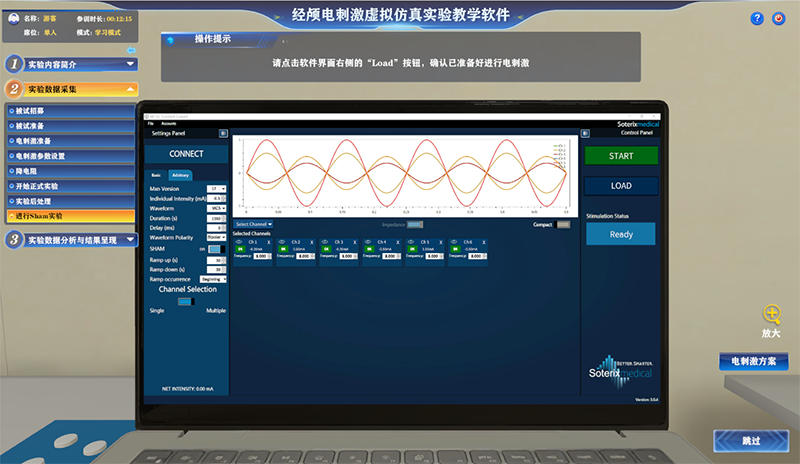

软件中的“虚假刺激模式”采用了特定的电流模拟算法,以模拟真实刺激的体验。以30秒渐降算法为例,在虚假刺激开始时,电流会模拟真实刺激的初始强度,然后在30秒内逐渐降低至零。这种算法能让被试产生与真实刺激相似的感觉,如轻微的刺痛和震动,但实际上并未输出有效电流。

与真实刺激相比,虚假刺激的生理反馈存在明显差异。真实刺激会引起大脑神经活动的改变,如神经元的兴奋性增强或抑制,从而影响被试的认知功能。而虚假刺激由于没有实际的电流作用于大脑,不会引起这些神经生理变化。此外,真实刺激可能会导致被试出现一些生理反应,如头皮发热、轻微头痛等,而虚假刺激则不会引发这些反应。通过对比两者的生理反馈差异,可以更准确地评估经颅电刺激对工作记忆的真实影响。

四、讨论

分析虚拟仿真实验与真实实验在操作流程、数据结果等方面的差异,讨论如何将虚拟实验中获得的经验更好地应用于实际研究。

探讨在刺激参数优化过程中,如何平衡刺激效果与安全性,避免因参数设置不当对被试造成潜在风险。

五、参考文献

[1] 韩济生.《神经科学原理》. 北京大学医学出版社,2021.

[2] Nitsche M A, Paulus W. Transcranial direct current stimulation (tDCS) - a novel approach to the treatment of central nervous system disorders [J]. Journal of Neurology, 2001, 248 (12): 1033 - 1046.