一、理论基础

这项研究聚焦不同诱发方式下相对剥夺感对攻击性行为的影响。理论基础方面,相对剥夺感指个体或群体与参照目标比较时,对自身弱势地位的感知及愤怒、不满等负性情绪,其诱发范式包括不平等分配,已有研究多采用抽签等指向运气因素的方式,而针对大学生群体,其相对剥夺感主要体现在学业、经济、人际、外在形象等方面。攻击性行为则是个人有目的、有意识对他人或他物带来伤害的行为,测量范式包括量表法、情景模拟法等。

二、研究假设

实验中采用的诱发范式可有效诱发被试的相对剥夺感;相对剥夺感对攻击性行为有较强预测作用;相对剥夺感对攻击性行为的预测作用不受相对剥夺诱发方式的影响。

三、研究内容

实验一将57名北师大非心理大二以上学生随机分为对照组、运气剥夺组和成绩剥夺组,通过完成20道公务员行测真题后进行不平等分配来诱发相对剥夺感,运气剥夺组未抽中额外被试费,成绩剥夺组因成绩低无法获得额外被试费,之后用问卷测量相对剥夺感,采用竞争反应时范式测量攻击性行为。结果显示成绩剥夺组相对剥夺感量表得分更高,说明成绩剥夺成功诱发了相对剥夺感,这可能是因为大学生更关注成绩,而运气剥夺组未有效诱发,可能是被试对抽奖中奖期望低或抽奖带来积极情绪。攻击性行为测量中,对照组攻击性显著高,相对剥夺感与攻击性相关不显著,可能存在非线性关系,也可能是北师大被试基线高或CRT范式对大学生有效性存疑。

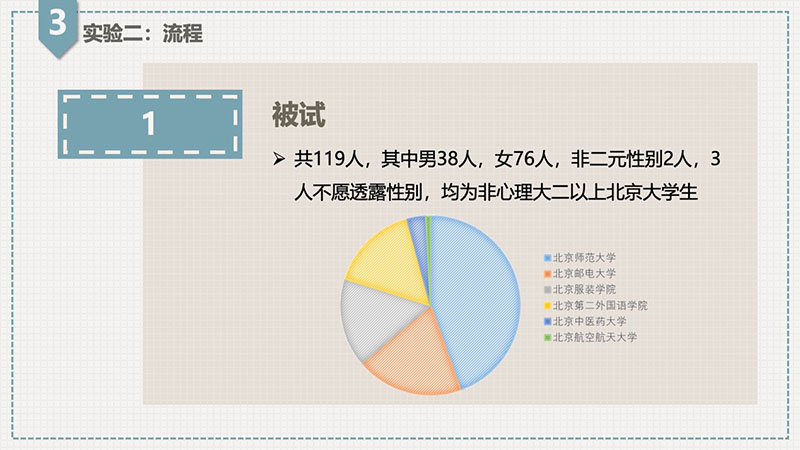

实验二选取119名北京多所高校非心理大二以上学生,测量其相对剥夺感和攻击性行为。结果发现北师大学生相对剥夺感得分低于非北师大学生,而攻击性行为得分也低于非北师大学生,且相对剥夺感与攻击性行为呈显著正相关,验证了相对剥夺感对攻击性行为有较强预测作用的假设。

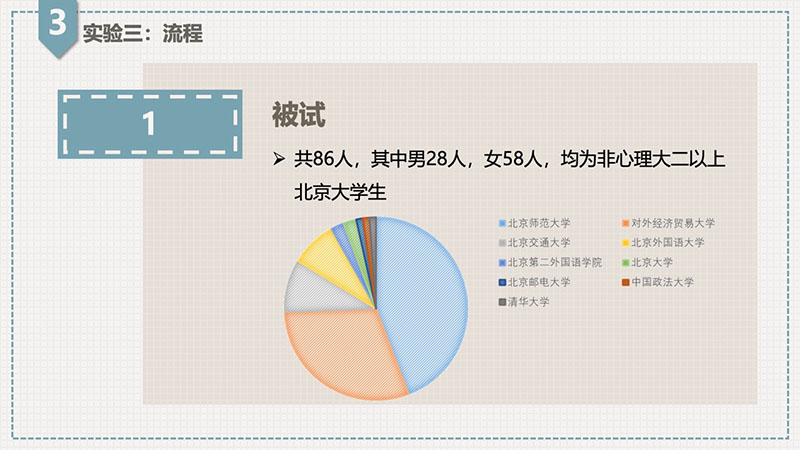

实验三有86名北京多所高校非心理大二以上学生,随机分为学业剥夺组和运气剥夺组,分别通过描述学业成就未得相应结果和因运气未得相应结果的事件来诱发相对剥夺感,再测量相对剥夺感和攻击性行为。结果学业剥夺组相对剥夺感得分更高,再次表明学业更易诱发大学生相对剥夺感,但攻击性行为在两组间无显著差异,可能是问卷测量的攻击性受社会赞许性影响,也可能涉及攻击性是情境还是状态变量的问题。

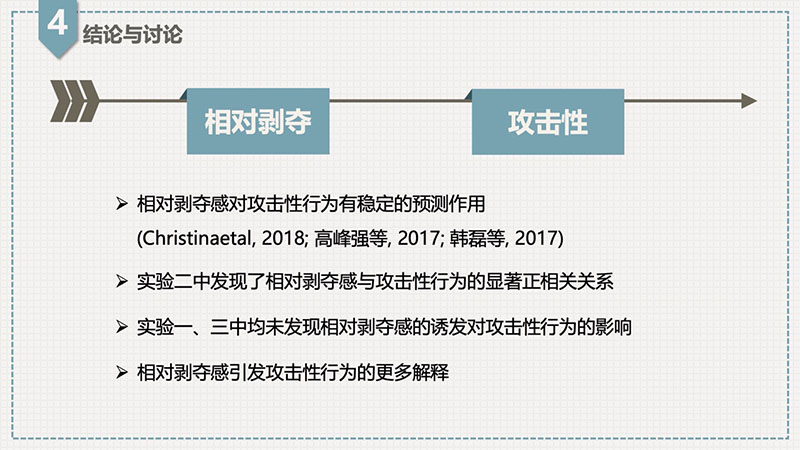

四、结论与讨论

学业比运气更能有效诱发大学生相对剥夺感,这与大学生 “内卷” 的学业环境有关,而其他群体如中小学生或工薪阶层的诱发因素可能不同。相对剥夺感对攻击性行为有稳定预测作用,但本研究中实验一和三未发现诱发的相对剥夺感对攻击性行为的影响,可能需要更多解释,比如攻击性行为的测量方式、被试群体特点等。研究也存在一些局限,如实验一的CRT范式有效性问题、实验三的自陈量表受社会赞许性影响等,未来可进一步探讨其他群体的相对剥夺感诱发因素及更准确的攻击性行为测量方法。

五、项目视频